他把一生写成旋律 是被时间留下的人 纪念袁惟仁

有些音乐人的名字,是在舞台灯光最亮的地方被反复提起的。而有些音乐人的名字,只会在旋律响起时,被人想起。

很多年后,当我们在深夜的电台、旧歌单的随机播放里,或某个忽然安静下来的时刻,再一次听见那些熟悉的旋律,才会意识到:原来有一个人,早已把自己的一生,藏进了这些歌里。

他离开了,但他的音乐还在,他是袁惟仁。很多时候,人们更习惯叫他一声——小胖老师。

纵观袁惟仁的音乐生涯,他并不是以作品数量或市场声量被记住的音乐人。他完成的是更缓慢、也更艰难的工作——为华语流行音乐建立一种可信、可持续的情感表达方式。

在他的作品中,情绪不被夸大,痛苦不被浪漫化,音乐不负责安慰,却始终负责陪伴。正因如此,他的创作没有被某一个年代带走,而是持续地,被不同阶段的人重新需要。

后来,当病痛让他逐渐远离创作与公众视野时,人们才真正意识到:他早已完成了作为音乐人的一生。不是以停止为终点,而是以“仍然被需要”为证明。

袁惟仁的音乐之路开始的平淡却扎实。

在华语流行音乐尚未完全成型的年代,他和莫凡组成“凡人二重唱”,写歌、唱歌,站在一个并不显眼的位置上。那时的作品——《杜鹃鸟的黄昏》《难兄难弟》《心甘情愿》——并没有刻意追逐潮流,却显露出一种少见的耐心。

《杜鹃鸟的黄昏》几乎没有高潮。旋律缓慢而内敛,像傍晚时分逐渐暗下来的天色。它不急着推进情绪,也不试图给出答案,只是允许那种介于开始与结束之间的状态存在。

后来再回头看才会发现,这并非一种偶然的风格选择,而更像是一种性格的自然延伸。袁惟仁始终相信,情绪本身就值得被认真对待,而不必被推向极端。

也正是在那段时间里,他慢慢意识到一件事——自己真正擅长的,并不是站在舞台中央被看见,而是让音乐成为他人表达的通道。

随着时间推移,袁惟仁逐渐从台前退后,开始更多地以词曲作者的身份出现。这并不是一次刻意的转向,而是一种顺理成章的选择。他把表达的空间交给歌手,把判断的权力留给听众,而自己安静地退到旋律与文字之后。

《我是真的爱你》正是在这样的阶段写下的。

这首歌后来被无数次演唱,几乎成为华语乐坛关于爱情的一个固定句式。但它真正打动人的地方,并不在于宣誓,而在于克制。它没有描绘未来,也没有保证结局,只是停留在当下,确认这一刻的情感。

“我是真的爱你。”说完这句话,歌就结束了。

在流行音乐里,这样的写法并不多见。它不负责安慰,也不提供出口,却诚实地停留在情绪本身。这种态度,也逐渐成为袁惟仁创作中最稳定、最可信的一部分。

进入创作的成熟阶段后,袁惟仁在行业中的位置逐渐清晰。他不只是一个写歌的人,而是一个懂得如何托住他人表达的创作者。

与王菲的合作,正体现了这一点。

《执迷不悔》的旋律结构极其稳定,几乎没有多余的修饰,却恰好承载了王菲声音中那种清醒而孤独的力量。袁惟仁并未试图放大情绪,而是让旋律成为一条安静的轨道,让歌手可以在其中自然行走。那不是迎合市场的写法,而是一种尊重。尊重声音本身,也尊重表达的判断。后来的《旋木》也成为王菲后期一首极具代表性的作品。它并不依赖情绪起伏,而是通过反复而稳定的旋律,呈现一种持续的心理状态。歌曲中的旋转,并非象征挣扎或迷失,而更像是一种无法中断的凝视。袁惟仁在这首作品中并未试图推动情绪向前,而是选择让它停留在原地。这种处理方式,使王菲的声音显得更加冷静,也让作品在多年之后,依然具备被重新聆听的可能。

而在那英身上,他面对的则是另一种情绪密度。

《征服》之所以成立,并不是因为高音,而是因为它允许脆弱先于力量出现。它先承认失去,再完成站立,让痛感成为继续向前的一部分。袁惟仁从不回避情绪,却始终警惕情绪被过度消耗。这种分寸感,是职业经验,也是性格使然。

在与那英的合作中,《梦一场》常被视为一个重要的起点。这首歌并未把情感写成对错分明的叙事,而是以一种近乎平静的方式,回望一段已经结束的关系。“梦一场”并非自嘲,也不是逃避,而是一种在时间之后才可能获得的理解。袁惟仁在这首作品中展现出的,并不是对痛感的强调,而是对失去的消化能力。这种写法后来成为他创作中反复出现的方向——不替情绪下判断,只把它安放在合适的位置上。

后来,当他开始为S.H.E保驾护航时,这种分寸感被进一步放大。

在一个急于把少女形象简化为标签的年代,他表达的却是犹豫、抗拒与迟疑。作为S.H.E的长期的音乐总监,所有作品都并非为了塑造理想形象,而是记录真实的成长状态。S.H.E甚至还唱过《听袁惟仁弹吉他》这样一首歌,它只是描绘一个极其具体的场景:袁惟仁坐着,抱着吉他,慢慢弹,慢慢唱。对很多人来说,这并不是一个被塑造出来的形象,而是真实存在过的日常记忆。那样的时刻里,没有评审席,没有舞台灯光,只有一个音乐创作者在做他最习惯的事情。或许正是在这样的时刻,许多后来被听见的旋律,才第一次成形。

这些歌后来被一整代人反复听见,并不是因为它们足够轻快,而是因为它们贴近当时的心理经验。袁惟仁没有替青春下定义,他只是陪着它走了一段。

在行业内部,袁惟仁更常被叫作“小胖老师”。

这个称呼并不来自头衔,而来自一种长期形成的信任。作为制作人和前辈,他更习惯倾听,而不是主导。他很少用强势的方式介入创作,而是通过聊天、提问,让对方慢慢靠近自己真正想说的话。

他不急着给答案,却总能让人自己找到方向。这种工作方式并不显眼,却在创作者之间留下了很深的印象。

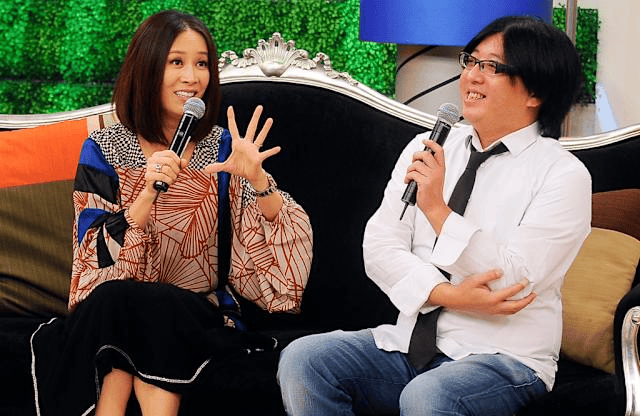

对不少观众而言,袁惟仁的名字,是通过《超级星光大道》等音乐选秀节目被重新认识的。在这些节目中,他的角色并不依赖强烈的情绪表达,而更多体现为一种稳定而清晰的专业判断。

他的点评往往直接指出问题所在,但很少使用否定性的语言,也不刻意制造冲突效果。相较于情绪性的评价,他更关注演唱本身的完成度、声音条件与表达方式是否匹配。那句常被提及的“加油好吗?”,并非程式化的鼓励,而是一种在指出不足之后,仍然保留继续前行空间的态度。

这种评审方式,使他在节目中呈现出一种相对少见的“教师型”形象:既不回避问题,也不急于给出结论。在这一过程中,一批具有潜力的创作者得以被看见并持续发展。林宥嘉、徐佳莹等歌手的出现,既与个人能力相关,也离不开当时评审体系中这种相对理性、克制的判断环境。

从结果来看,袁惟仁的评审并不以即时效果取胜,而更接近于对职业可能性的判断。这也解释了为什么在节目之外,他更常被称为“小胖老师”,而非“评委”。

后来,病痛让袁惟仁逐渐远离创作,也远离公众视野。关于他的消息,变得稀少而安静。但也正是在这段时间里,人们才真正意识到,他的音乐早已脱离了“作品”的范畴,成为许多人情绪记忆的一部分。

那些歌依然被反复播放,被重新演唱,被一遍遍证明没有过期。它们安静地存在着,像一条早已铺好的路,在不同的人生阶段,被重新走过。

悼念袁惟仁,并不是因为他离开了音乐。而是因为在他沉默之后,音乐仍然在。

只要《我是真的爱你》还会在深夜被点播,只要《梦一场》还会在舞台上唱到哽咽,只要那些关于犹豫、成长与失去的旋律,仍然有人需要,他就没有真正离开。

他没有站在时代最喧哗的地方,却站在无数人最安静的时刻。

他把一生,写成了旋律。而这些旋律,仍然留在人间。

文 / 孤岛森林

责编 / 李博