原创 从宋丹丹到宁静,桃花坞为何偏爱毒舌女王?所谓的治愈只是表象?

当《五十公里桃花坞》第三季宣布宁静加入时,观众的弹幕瞬间充满了质疑:一个号称“治愈社交实验”的节目,为什么会邀请一位以犀利毒舌著称的争议性人物?这个问题背后的答案,最终随着节目进程的展开而浮出水面。其实,节目组早已通过精心策划的流量公式,将宁静的加入视作一种精准的商业操作。他们追求的,早不再是一个理想化的桃花源,而是一把锋利的斧头,能精准地打破原本宁静的湖面,激起话题的风暴。

《桃花坞》在表面上包装着“治愈慢综”的外壳,但其核心设定——将来自不同年代和领域的15位陌生嘉宾置于一个50公里的封闭社群,要求他们在无硬性规则的条件下共同生活——本身便暗藏了不可调和的张力。其吸引力正源于,节目剥离了明星光环后,个体在集体中的真实碰撞、调试与成长。这是一场关于现代人际关系的理想化实验场。

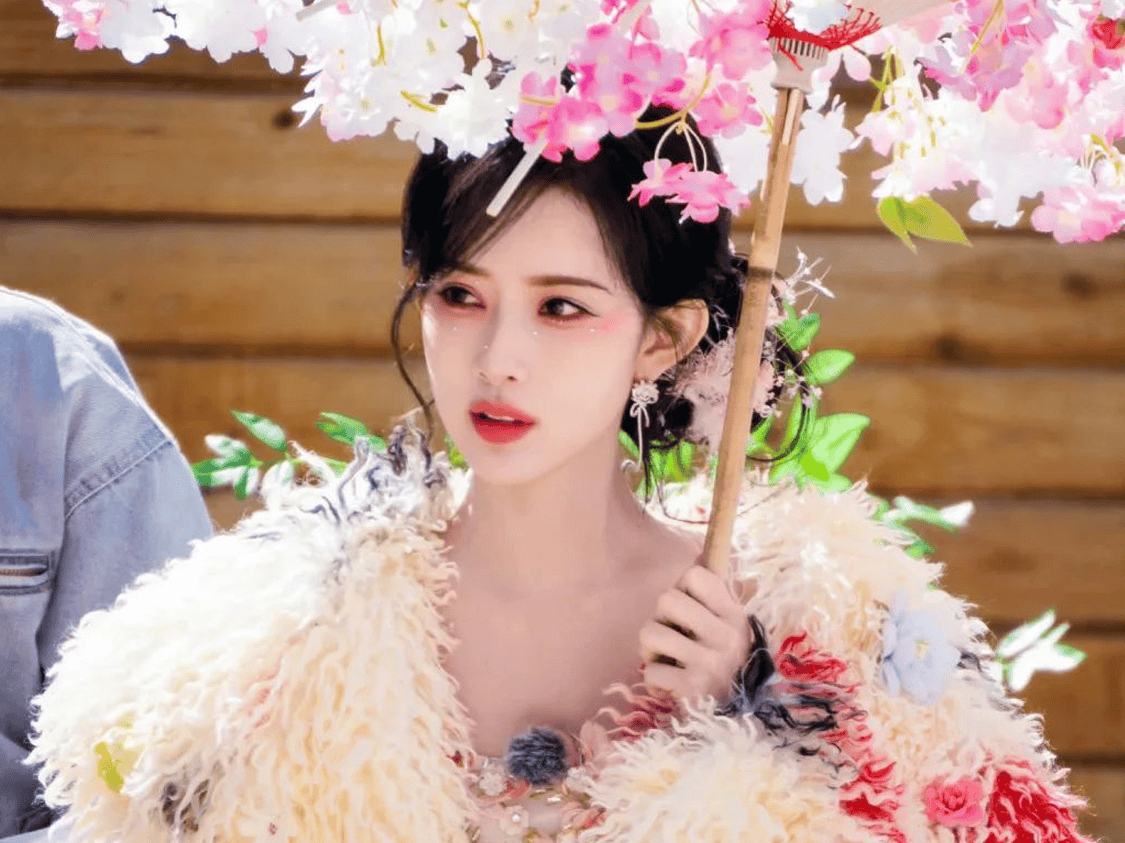

与任务驱动的综艺模式不同,《桃花坞》倡导的是一种自然流变,孕育出独特的看点。比如,王传君在观云时的发呆,汪苏泷在即兴创作中的灵感火花,都在去除剧本束缚后,催生了令人艳羡的友谊(例如650电台),也揭示了不和谐的矛盾(如那个让人尴尬的九分钟)。更值得一提的是,孟子义因“钝感”而遭遇讽刺,却意外获得了宠爱;李雪琴在深夜崩溃,却得到了集体的慰藉。

这些时刻触动人心的原因,在于明星卸下防备后的脆弱与真实。观众看到的,远非那虚幻的“明星”形象,而是普通人最本真的一面,这恰好满足了都市年轻群体对真实情感连接的强烈渴望。更进一步来看,徐志胜与李雪琴之间的“容貌自卑互助”,王鹤棣与王传君意外结下的深厚缘分对话,都生动诠释了节目提倡的“让合适的人自然靠近”的理念。这种未经设计、自然形成的“人际磁场”,成为了观众投射理想社交关系的理想平台。

而节目对于自然景色的呈现,例如王传君在山巅感叹“人生如云聚散”的瞬间,也成为了情感表达的助推器,恰如其分地满足了Z世代对于情绪疗愈的审美需求,特别是通过视觉呈现。即便是像“宋丹丹事件”这样的冲突,最终也因预设的“冲突修复”而圆满收场(宋丹丹道歉,王传君和解),观众得以在安全的距离中感受到社交张力带来的情绪波动。

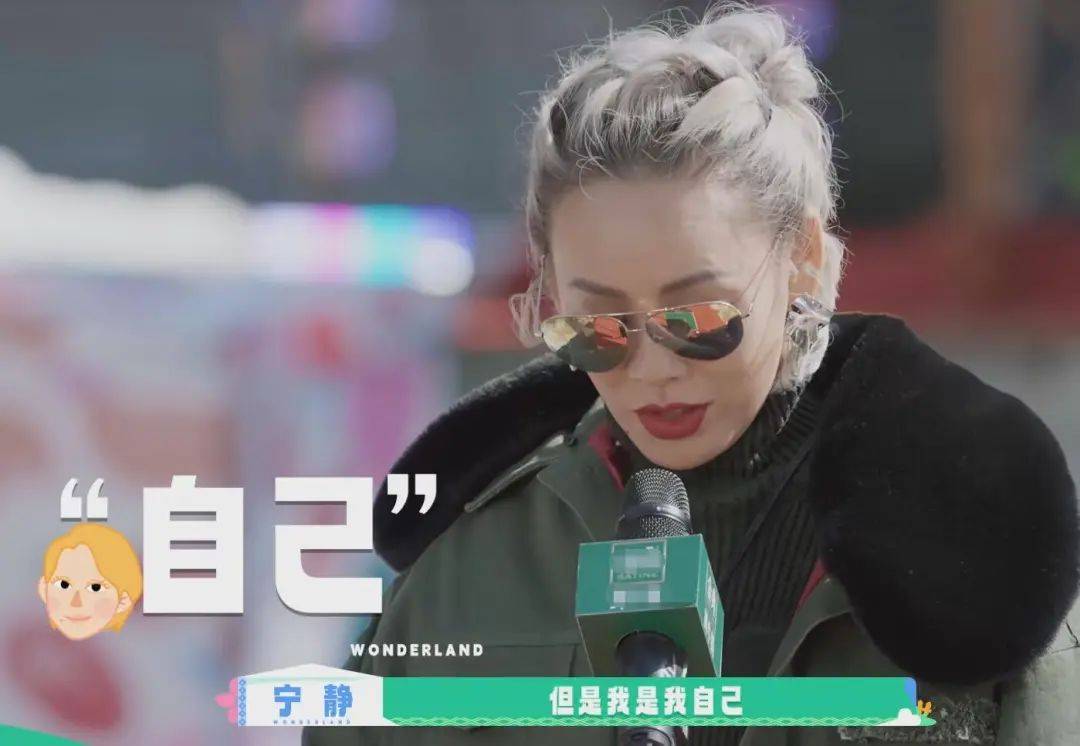

然而,宁静的加入似乎打破了这一平衡。在多次以“做自己”为由拒绝参与团体活动,甚至拒绝为变装秀准备道具后,一场核心矛盾突如其来地爆发了。节目组原本精心构建的“治愈慢综”外衣,被她的一举一动撕裂得彻底——宁静的出现,不再是偶然的失误,而是经过深思熟虑的“计算”。她带来的冲突,正是节目组早已明了的流量密码:冲突即流量。事实上,这一季的《五十公里桃花坞》从一开始便显现出冰冷的商业底色。

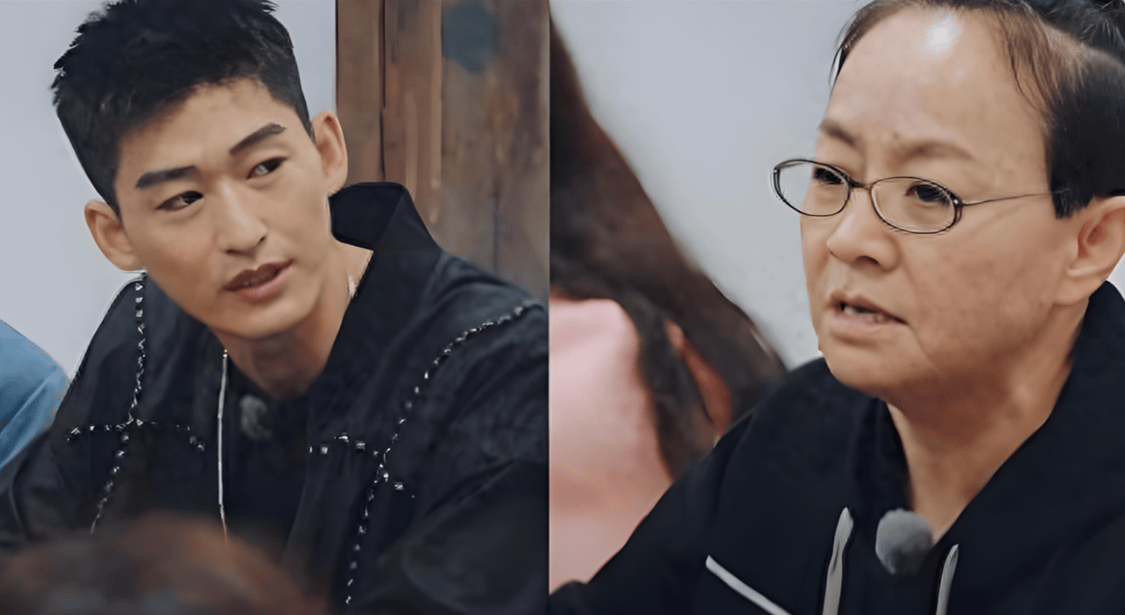

乐队组建环节便无情地揭开了这一伪装。欧阳娣娣热情提议组建女子乐队,但宁静的一句冷笑瞬间冻结了这一提议,空气中的沉默悬而未决。节目组细致记录下每个嘉宾的微表情,精心打造出一种紧张氛围,令人想起之前的“尴尬九分钟”。在这种氛围中,节目组清楚地找到了新的冲击点。当其他嘉宾还在坚持节目所倡导的和解方式时,宁静则毫不留情地打破了表面和谐。

采购环节中,宁静的质问将节目气氛推向了高潮。朱丹等人轻松扔零食时,她一声“80?你们买的是什么?”的质问瞬间打破了欢乐的场景。她那突如其来的“现实感”,彻底破坏了节目之前精心打造的乌托邦幻境。

在换装游戏环节中,节目组再次通过宁静的冷漠行为揭示了节目的真实面貌。其他嘉宾都参与其中,而宁静则始终抱臂旁观,这一行为被精心放大,成为节目话题的核心。节目组深知现代观众的矛盾心理——我们一边批评尴尬场面,一边却又停下来看,甚至截图转发。当“宁静表情包”在社交网络上疯传时,曾经悬挂在节目上的“治愈”标签几乎消失殆尽。

宋丹丹的转型也印证了这一逻辑。在前两季中,她以“长辈压迫感”的冲突名场面为节目贡献了大量热度,但在第三季转变为温和形象后,节目热度骤降。而宁静接过了这一“恶人”角色,热搜再次爆发。

这种赤裸裸的流量游戏,无情地揭示了综艺制作的最终现实:所谓的“治愈系”不过是最华丽的伪装,支撑播放量和讨论度的,归根结底是预设且不断升级的人际冲突。尽管观众中不断有“求宁静退出”的呼声,但她的镜头量却始终稳居前列。每当她冷淡地说出“没意思”,节目组背后无疑是在期待新的热搜。

这一“互利共生”的机制无情地揭示了国产综艺的困境——当号称“真实社交实验”的节目变成了预设剧本的“真人剧本杀”,所谓的“群像综艺”最终沦为少数“话题性人物”的独角戏。而曾经的治愈力量,如今被破坏殆尽,观众再也无法感受到节目初衷中的温情与理想。

随着节目的继续,桃花坞的海风依旧轻拂,却再也没有那种象征自由与坦诚的咸湿空气。宁静的加入,无情地劈开了原本的治愈假象,也深深刺痛了观众最后的期待与温情。当我们沉浸在“宁静怼人”的热搜时,或许只能叹息:并非宁静摧毁了那田园牧歌般的幻想,而是如今的综艺生态,已经无法容纳一个纯粹、无需冲突剧本的桃花源。