原创 浪姐6:她为啥被观众骂?网友:她戳中了大家最讨厌的回忆

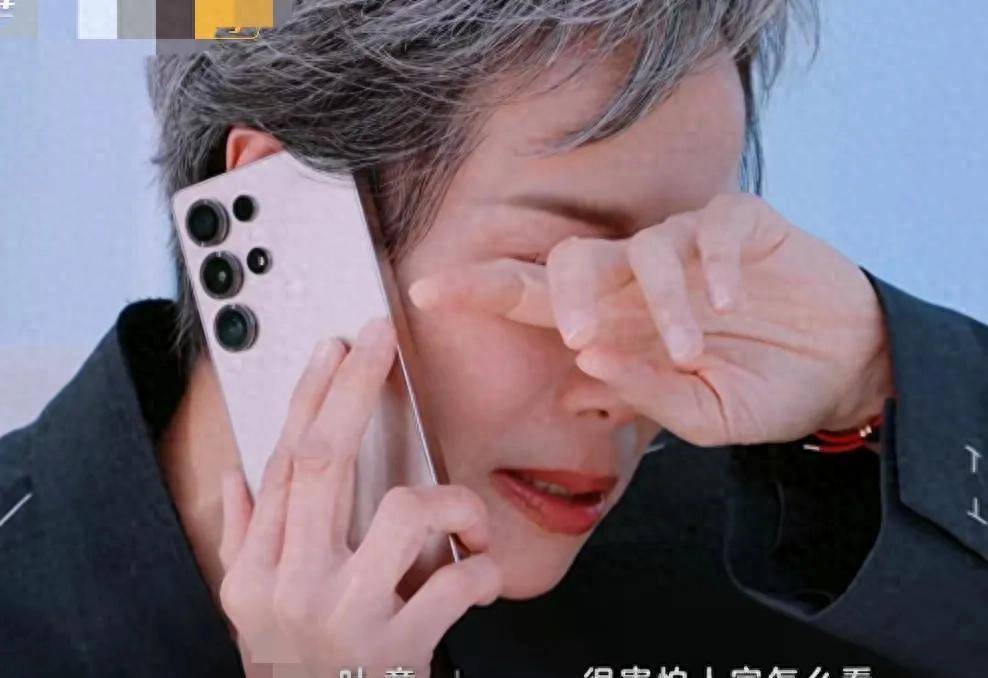

芒果台化妆间的灯光下,曹颖的脸部轮廓在粉底刷下被细心勾画着,或许她未曾预料到,自己轻描淡写的提问会掀起社交网络的轩然大波。2024年《乘风破浪的姐姐》第五季开播的当天,这一幕被网友戏称为“年度最尬名场面”,迅速在微博引发热议,阅读量突破3.2亿。当曹颖第三次向王珞丹提出“你真的不希望我问吗”时,导播从监视器后面可能已经看到了热搜榜的腥风血雨。

这种在人际交往中明显越界的行为,犹如都市白领在茶水间时常遭遇的关心轰炸。某跨国咨询公司2023年职场调查显示,68%的受访者曾遇到同事以“关心”为名,过度打探私人问题。节目中的曹颖反复提及被认错的话题,正是现实中那些喜欢撕开他人精心保护的情感面纱的人。

在我曾经任职的互联网大厂里,也目睹过几场类似的社交车祸。新上任的市场部海归总监,在团建时执着地问女同事婚恋问题,全然不顾她已变得僵硬的笑容。缺乏界限感的互动往往源自对社交权力的误判——就像曹颖作为前主持人,职业惯性让她混淆了采访和平等对话的界限。

心理学教授李明阳在《社交场域中的权力博弈》一书中指出,当个体陷入认知失调时,往往会通过强化自己的行为寻求心理平衡。这恰巧能解释为何曹颖在遭遇拒绝后,依旧坚持追问。作为曾经的舞台掌控者,她可能下意识地将其他姐姐视为受访者,而非平等的对话伙伴。

这种角色认知错位在职场新人中尤为常见。2024年,某头部短视频平台的内部调研显示,35%的00后员工在跨部门协作时,常不自觉地沿用校园社团的沟通方式。就像节目中邓萃雯的加入,让曹颖的“梅开二度”般的追问更加突兀。现实中,很多人误将固执当做执着,把冒犯当成真诚。

但王珞丹的教科书式回应值得我们学习。她巧妙地采用了明确拒绝—转移话题—建立联盟的三步法,与哈佛商学院《冲突管理》课程中的“钻石模型”如出一辙。当第三次拒绝出口出现时,弹幕中的爽文女主刷屏,反映了当代年轻人对于保护社交边界的集体共鸣。

在深圳某创投公司的情绪管理工作坊,学员们正在进行角色扮演,演绎改良版的曹王对话。培训师引入的三明治沟通法,要求学员将拒绝包裹在两层肯定之中。这种高情商的沟通技巧源自德国企业,能让拒绝的语气如抹茶慕斯般柔软但坚定。

心理学博士周晓敏的最新研究发现,边界感明确的人幸福指数比一般人高出23%。这或许能解释王珞丹为何冷面拒绝后,依然获得网友的力挺——她的冷处理,实则是建立了健康社交距离的保护网。就像上海某外企将“不得问三私”(婚恋、薪资、病史)写入员工手册,清晰的规则反而让员工在交流时更自由。

另外,95后群体正在重塑社交礼仪。B站2023年年度报告显示,如何优雅拒绝的视频播放量已突破8亿次。年轻一代将边界守护具象化为“社交电量”的概念:每个人的情绪账户都有固定额度,过度索取必定会触发系统保护。

当节目组将争议片段剪辑成15秒短视频放上抖音时,这场关于边界感的讨论已经变成了全民参与的社交实验。算法推荐下的共情疲劳,让现代人在虚拟与现实的双重空间中疲于应对。2024年,某社交软件的用户调研显示,42%的Z世代患有消息回复焦虑症,他们既害怕冒犯他人,又担忧压抑自己。

这种困境在元宇宙中尤为显著。某VR社交平台的用户曾向我抱怨,数字分身面对的贴脸社交比现实更让人窒息。当虚拟世界的安全距离参数尚未完善时,我们是否正在创造出新的社交雷区?

值得庆幸的是,智能技术的发展为我们提供了可能的解决方案。某AI公司研发的情商助手可以实时分析对话中的越界指数,像汽车雷达一样预警碰撞风险,这种技术或许能成为数字原住民们的社交安全带。

当化妆间的灯光渐暗,曹颖在备采间坦言:“那一刻,我仿佛被职业本能绑架了。”这场风波最终以双方微博互关的方式画上句号,但留给我们的思考却远未结束。当“边界感”成为年度十大流行语,“得体”取代“成功学”占据畅销榜单时,我们正在经历一场人际关系的范式革命。

下次遇到曹颖式的追问时,不妨试试王珞丹法则:微笑着说,“这个问题的答案需要VIP权限哦。”毕竟,在这个万物皆可付费解锁的时代,守护边界才是最高级的社交货币。你的社交黑名单里,收藏了哪些优雅拒绝的金句?欢迎在评论区开启我们的VIP对话。