《封神》音乐如何成为神话史诗的“出圈”密码?

1905电影网专稿拼故事、拼主题、拼演技、拼视效……在春节档影片的激烈竞争中,拼音乐也成为了“出奇制胜”的一环。电影片尾曲上线后,观看量及平台点赞量均突破10万次,多个词条登上热搜,讨论数量超百万。

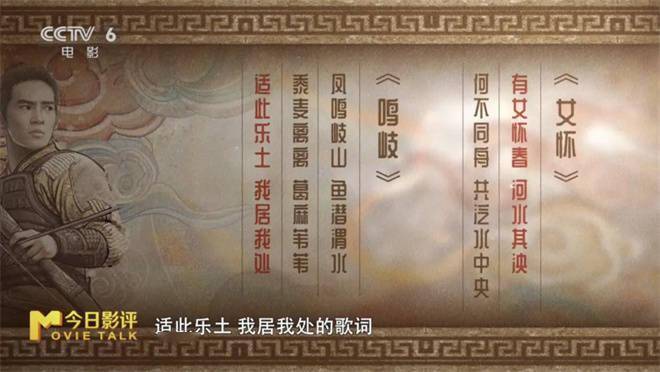

一句“有女怀春,河水其泱。适此乐土,我居我处。”朗朗上口。取材自《诗经》的歌词意境更是让不少观众内心传统文化的“基因觉醒”。

本期节目我们邀请到了北京电影学院声音学院教授、中国电影音乐研究院理论所所长杨宣华,与我们一起来聊一聊电影《封神第二部:战火西岐》中的音乐,看看作为“配角”的《封神》(系列)音乐如何成为神话史诗的“出圈”密码。

片尾曲:《乐土》

反映主题,映照生活

电影音乐需要担任承袭、升华和点题的作用。而《封神第二部:战火西岐》的片尾曲《乐土》源自影片中的歌曲《鸣岐》,歌词承袭、引入《诗经》的风格,歌词对仗严格、朗朗上口,在古朴厚重的意境下,表达出了对国泰民安的期许。

“当片尾男高音歌唱家石倚洁用金属般质感的嗓音唱出那首《乐土》时,会让我们觉得情感主题和人物形象再次得到升华,观众对于姬发这个人物的理解也从第一部中纣王的一个骁勇善战的“棋子”,变为第二部中为了西岐人民落难的英雄,更为全面了。”杨宣华说。

插曲:《有女》

让邓婵玉的角色落地

与《乐土》一同出圈的插曲《有女》,则代表的是女将军邓婵玉。当姬发第一次在黄河渡口看到邓婵玉的时候,他吟唱的《女怀》像劳动号子一般,有一种彪悍粗犷和豪迈之感,展现出了男性眼中的女性形象。

而在电影片尾,导演用《有女》这首歌曲从第三人称的视角对邓婵玉的人物形象做出了总结:除了表面的英姿飒爽和骁勇善战,作曲家还展现出了邓婵玉抒情的一面。

在配器的选择上,作曲家选择了相对来说比较伤感的箫,暗示了邓婵玉的悲剧。“每一个人物的内心都会有不一样的情感诉求,《有女》这首歌补充了邓婵玉的角色塑造,丰富了刚柔并济的女性形象。

配乐:延续传承

提升了中国神话的史诗质感

与第一部相比,《封神第二部:战火西岐》的音乐制作更注重气势上和氛围上的呈现,在交响乐队的运用过程当中,手法更偏重极简主义。在不喧兵夺主的同时,多使用重复音型,烘托起了战斗的恢弘氛围。

则重视对古代失传乐器的展现,比如,伯邑考用笛子代替篪、皇后她演奏的筑,等等。其中,电影结束时姬发骑马回家的配乐就综合了欧洲中世纪的教会调式——多利亚调式和我国传承了数千年的民族调式,东西合璧的创作方式提升了中国神话的史诗质感。

而第二部的配乐既有一脉相承,也有发展延伸,用音乐完成了对故事内核的延续。我们再度听到了与第一部结尾的《故乡》相同调式的音乐材料。它不再像第一部那样气势恢宏,但延续了少年英雄姬发成长的心路历程;而令观众特别印象深刻的篝火旁舞蹈的配乐中,间奏的笛声就是第一部中伯邑考吹的那段旋律。通过这样音乐的呼应告诉大家,其实姬发现在所做的一切都是为了继承他的父兄的遗志。

提起《封神》系列中的配乐,杨宣华评价道:“《封神》系列在音乐方面的尝试和成功的创作实践,它的创新性体现在对历史的还原上。魔幻题材的作品对作曲家的要求是很高的,《封神》系列的音乐团队面对失传已久的乐器,采取了用古筝、扫弦模仿的方式,尽可能地还原殷商时期的音乐状态,让观众在音乐中寻到了“根”一样的感觉。”

《封神》系列的音乐制作体现了我国传承千年的民族乐器和西方交响乐队之间的融合,作曲家对音乐的探索补充了电影对角色的塑造,生动地展现出了电影音乐的承袭、升华与点题。这是电影音乐制作的创举,非常值得未来的音乐从业者学习。