孙丞潇演技遭质疑,陈凯歌当面吐槽,表演有种无力感

《演员请就位3》真的是热搜不断,自开播以来,争议与话题齐飞。近日,陈凯歌对新人演员孙丞潇表演的点评——“情感转换不够自然,缺乏感染力”“感受到浓浓的无力感”。

这一评价看似矛盾:在节目初考核中,孙丞潇曾以一段“街头摊主”的质朴表演打动国际影后于佩尔,成为其首位选中的演员。为何同一演员在不同导师眼中呈现两极评价?这场争议背后,折射的不仅是表演艺术的多元标准,更是一档综艺对演员生态的真实映照。

“敢动?什么敢动?”:当“本真”遇上“技法”

孙丞潇的表演困境,本质上是两种表演理念的碰撞。

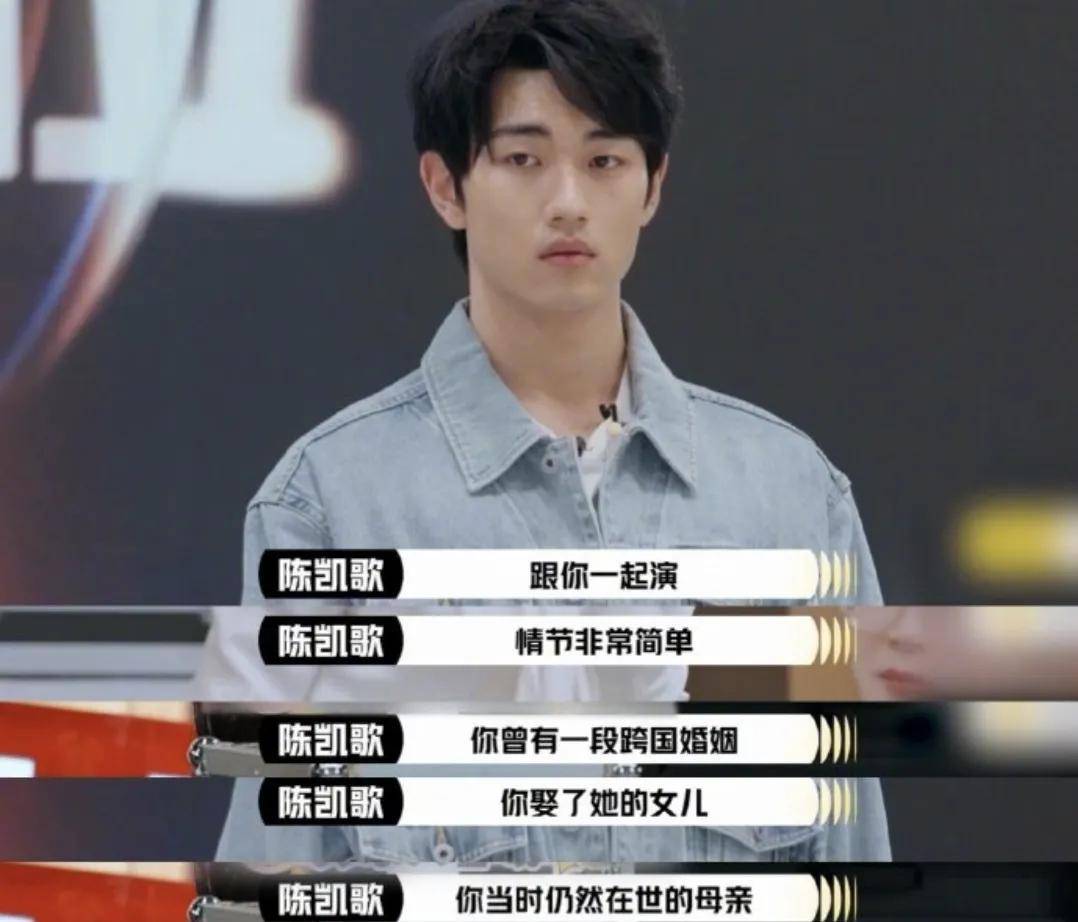

一方面,于佩尔欣赏他的“未经驯化”——他通过沉浸式观察市井生活,将摊主的市侩与温情融于细节:递包子时的油渍手指、驱赶小偷时的方言脏话,展现了一种近乎原生态的真实感。这种“以形写神”的戏曲训练背景,与斯坦尼斯拉夫斯基体系的结合,让他成为跨文化表演实验的样本。

但另一方面,陈凯歌的严苛直指其短板:情感转折的生硬与感染力不足。例如,在需要从驱赶小偷的市井气转向恻隐之心的温情时,孙丞潇的眼神与肢体仍显局促,未能自然衔接情绪的层次。这种“断裂感”暴露了经验不足的硬伤,也印证了陈凯歌强调的“一万小时定律”——演员需通过长期积累,将技巧内化为本能。

导师视角的割裂:综艺叙事下的演技评判

节目中,导师的差异化标准恰是行业生态的缩影。

于佩尔的“伯乐式”选择:她看重演员未被工业化的纯粹性,认为孙丞潇“不是在表演,而是化身角色”。这种视角更倾向于挖掘潜力,为素人提供逆袭机会。

陈凯歌的“导演式”审判:他追求表演的精准与完整,要求演员既要有生活化的真实,又需具备技术性的控制力。孙丞潇的“不稳定”显然触碰了他的职业底线。

综艺的“照妖镜”效应:流量与实力的博弈

《演员请就位3》的舞台,将演员的优缺点无限放大。

孙丞潇的案例并非孤例:初考核中,杨子的浮夸表演被章子怡直斥“太吓人”,刘梓晨的“仙侠Cosplay”沦为笑柄。这些“灾难现场”与孙丞潇的争议形成鲜明对比:前者暴露了“流量至上”的畸形生态,后者则揭示了素人演员在专业赛道中的挣扎。

节目组试图通过赛制创新(如“表演之城”即兴面试、赛道分类)撕开行业遮羞布,但争议人物的加入(如姚笛、杨子)又难免被质疑“为热度妥协”。这种矛盾恰是综艺娱乐性与行业批判性难以调和的体现。