发表“退出声明”之后,他又回来了

去年的时候,电影圈的一则“退出声明”震惊了很多人。

昔日戛纳人气导演泽维尔·多兰接受媒体采访时,说自己决定退出电影圈。

因为他对电影失去了兴趣和热情,他感到很失望,发现自己投入了太多的热情和精力来制作一个作品,但最终却并没有被很多人看到。他认为这个过程让他感到很沮丧和疲惫,使他开始质疑自己的电影是否不够好。

他说,“我不想投入两年的时间去拍一个几乎没人看到的项目。我对它投入了太多的热情,不能再让自己失望了。这让我怀疑我的电影制作是否不好,而我知道不是这样的。”

他这次指的其实是他去年拍的新剧《劳里尔·高德罗苏醒之夜》,这是一部心理惊悚剧,但只在全球的四个国家和地区有过放映,为此,他很失望。

因此,他决定不再当导演拍摄电影,而是考虑转向拍广告,将来还打算在乡下建一座房子休养。

当然,他也表示,他将履行与HBO合作的最后一个项目,这是一部英语剧,然后,他就会离开电影圈。

这则声明显然在电影圈引起了很大的反响,大家也褒贬不一。尤其是,年轻的泽维尔·多兰,一直是公认的潜力导演。

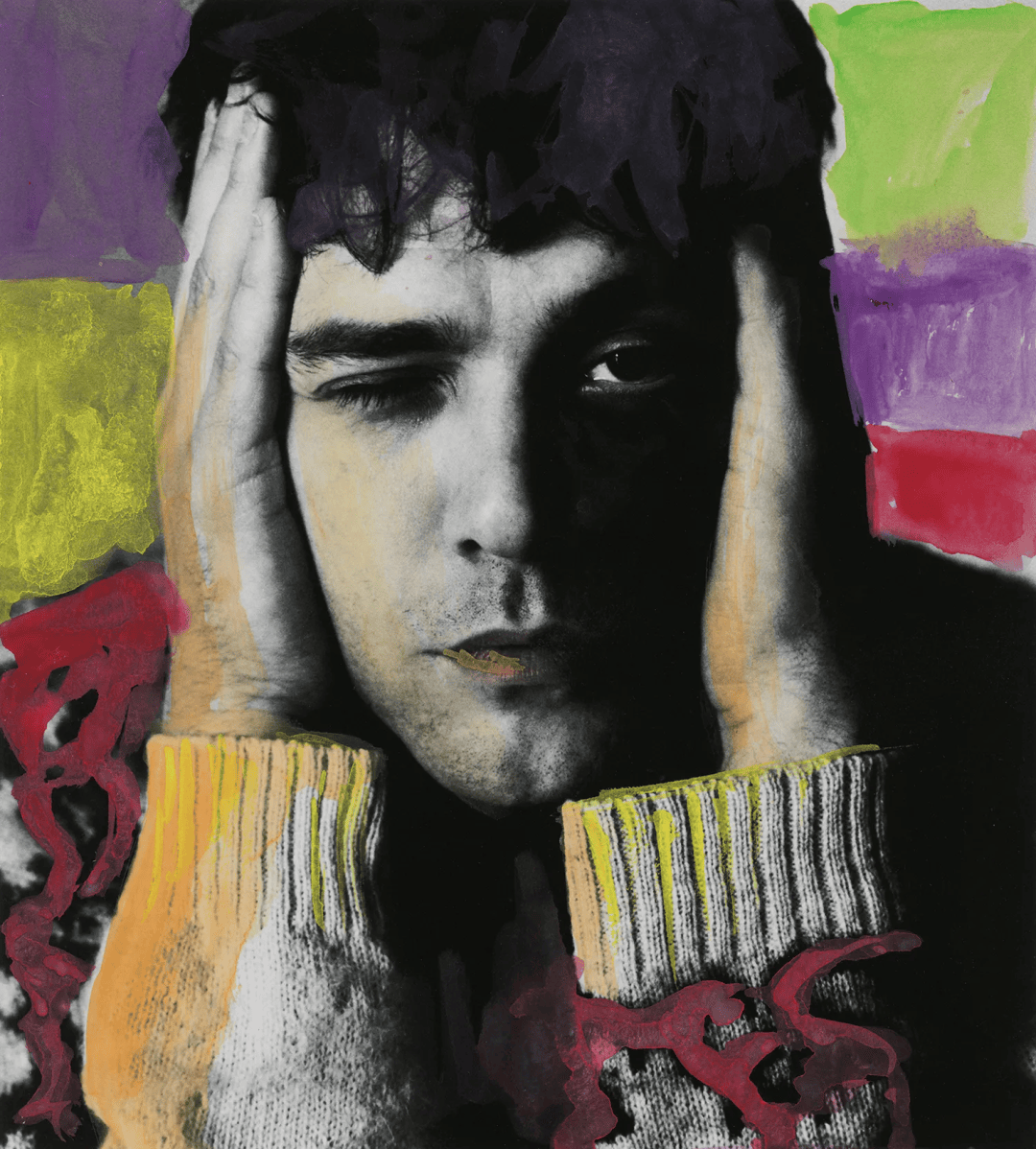

20岁就推出《我杀了我妈妈》,在戛纳导演双周单元引起极大反响。

如今,戛纳常客的他,却在34岁的时候,传出要退出电影圈的消息,总是让人很难接受的。

当然,事实,也许并不是这样的。

前几天,泽维尔·多兰接受《i-D》的采访,聊了很多,也是希望向大众聊聊他的真实想法。

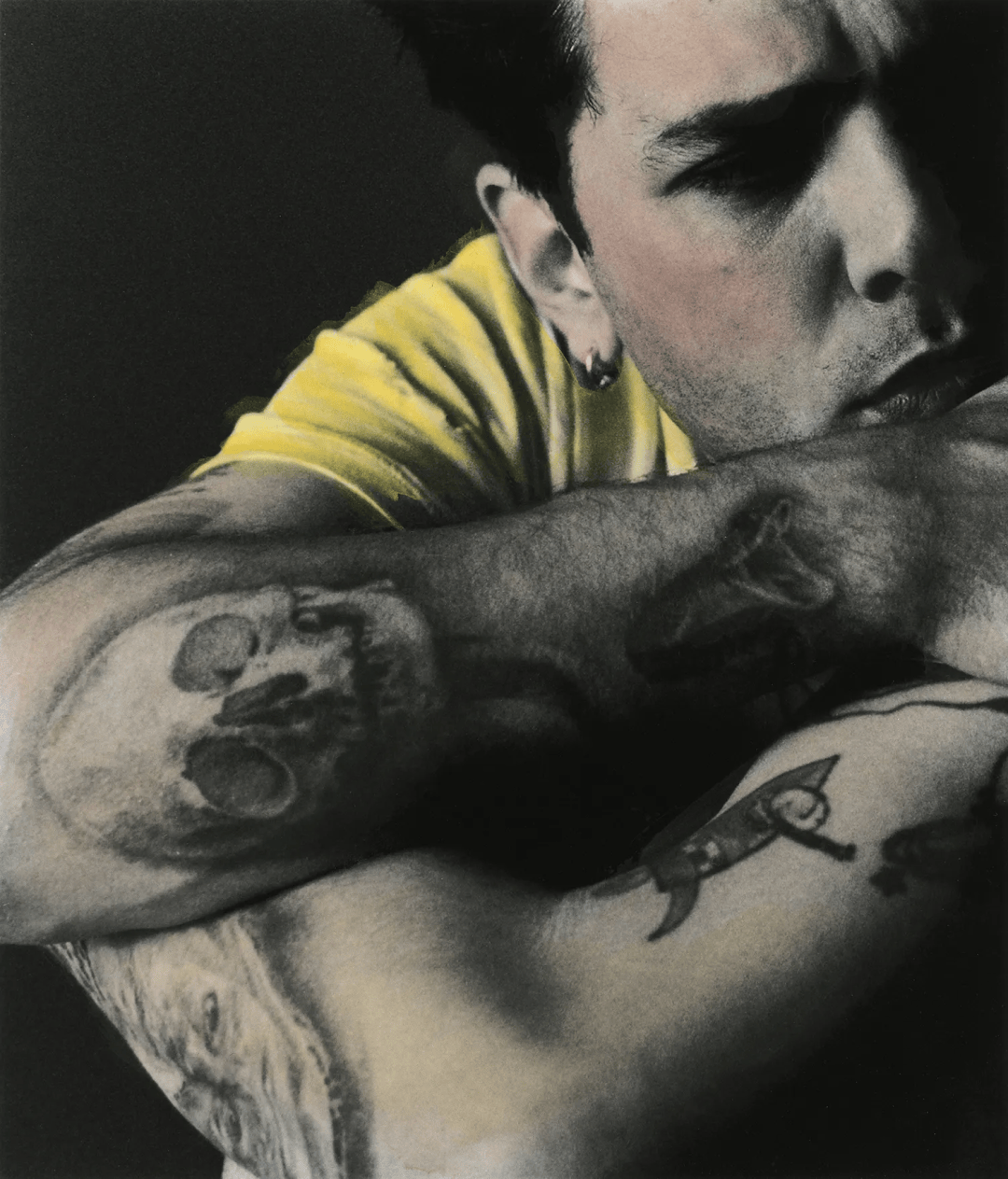

而文章的标题就是《泽维尔·多兰的真正用意是什么》。

文章导语则是:在一次被曲解的引用之后,这位导演受到了行业的排挤,他则说这预示着他的的新篇章。

很显然,是来翻案的。

2023年7月,西班牙报纸《El Mundo》在采访文章中引用泽维尔·多兰的话,他说,

"艺术是无用的,拍电影是浪费时间。"

而这,也改变了这位导演的职业生涯。

虽然,泽维尔·多兰一直是有些挑战大众、顽皮鬼的形象。但这次,还是引起了很大的反弹,很多媒体和评论人都对此表示非常不满。

更有评论表示,这是“一场非常糟糕的表演”。

面对这种反弹,而泽维尔则在自己的IG上澄清,道:“有时事情就是会被断章取义,语言在翻译中被误解。"

而i-D在听完了《El Mundo》与泽维尔·多兰之间完整的33分钟对话音频之后发现,其实他们并没有提到艺术'无用',或者是觉得拍电影是'浪费时间'。

这句话是其实是《El Mundo》在后来重新整理并改写出来的。

原话是: "当我开始关注这个世界时,发现拍电影突然变得无关紧要,有点毫无意义。"

实际上,这里有个背景,因为当时他谈论的是气候危机,以及危机对我们所有人生活的影响,还有电影行业对此的漠视。再加上他过去三部电影的财政失败,使他在34岁时宣布不再从事电影制作。

泽维尔·多兰说,“一切都由于这句话。”

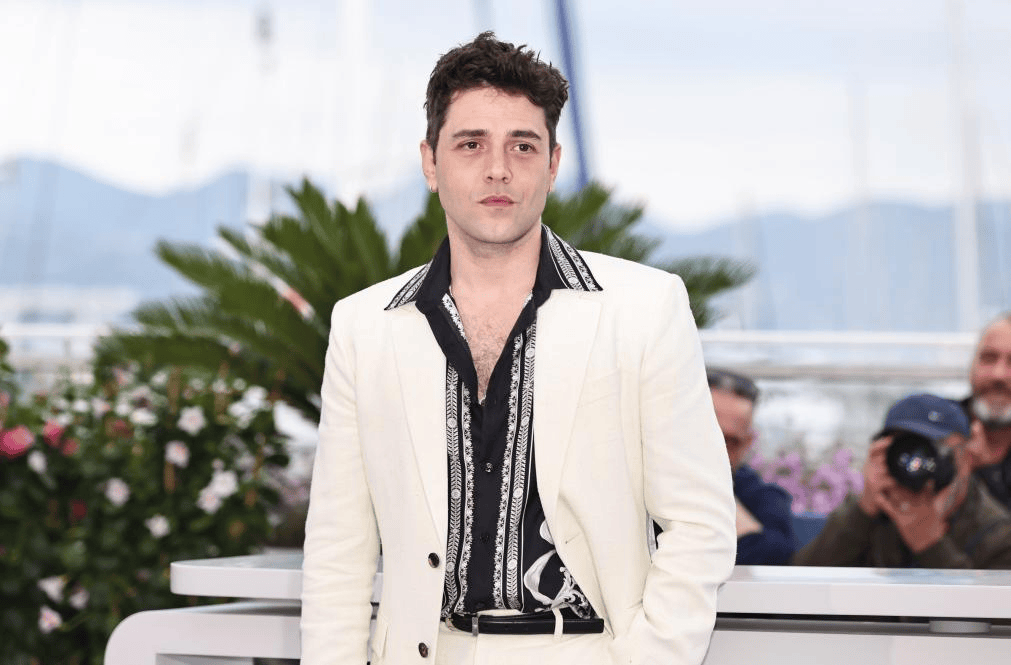

如今,在5月刚刚担任了戛纳电影节一种关注单元评委会主席的他,在i-D的采访里,讲述了自那次西班牙媒体采访以来的经历,并说这重新点燃了他对电影制作的热爱,以及他计划在此之后制作的项目。

泽维尔·多兰:

“在一个大家都为生存或为了独立电影制作而奋斗的行业里,每个人都在努力找到自己的位置。有时候,你的位置不那么明显。通过说‘艺术毫无意义,电影是浪费时间’来贬低每个在这个行业中努力的人,会使整个行业疏远你,这让你看起来像一个不知感恩的家伙。

在那次采访之后,我感受到了强大的孤独,并对我的工作产生了很大的影响。之后就什么都没有了,没有电话,没有工作机会。

因为我同时也在拍广告或者宣传片,但[采访之后]那些制作人会说:‘哦?他还可以拍广告吗?艺术不是毫无意义或浪费时间的吗?’

我过去通常会为很多法语电影配音,但之后也没有了,是那种完全的毫无声音。在那个时刻唯一重要的事情是创作,但我已经很久没有写东西了。

从2008年的《我杀了我妈妈》到2017年,我从未真正想过接下来会发生什么,因为一切都很清晰。但当我拍完《马蒂亚斯与马克西姆》(2019年)之后,那时我刚满30岁,我想要改变一下节奏。

然后疫情就来了,我不仅不知道接下来会发生什么,而且整个行业都受到了限制,拍摄变得很艰难,我无法想象可以很顺利发展自己。

尤其是刚刚经历了三次灾难性的财务失败(之前三部电影票房都不理想),似乎人们不会觉得有必要资助我的下一部电影,特别是如果它很昂贵的话。

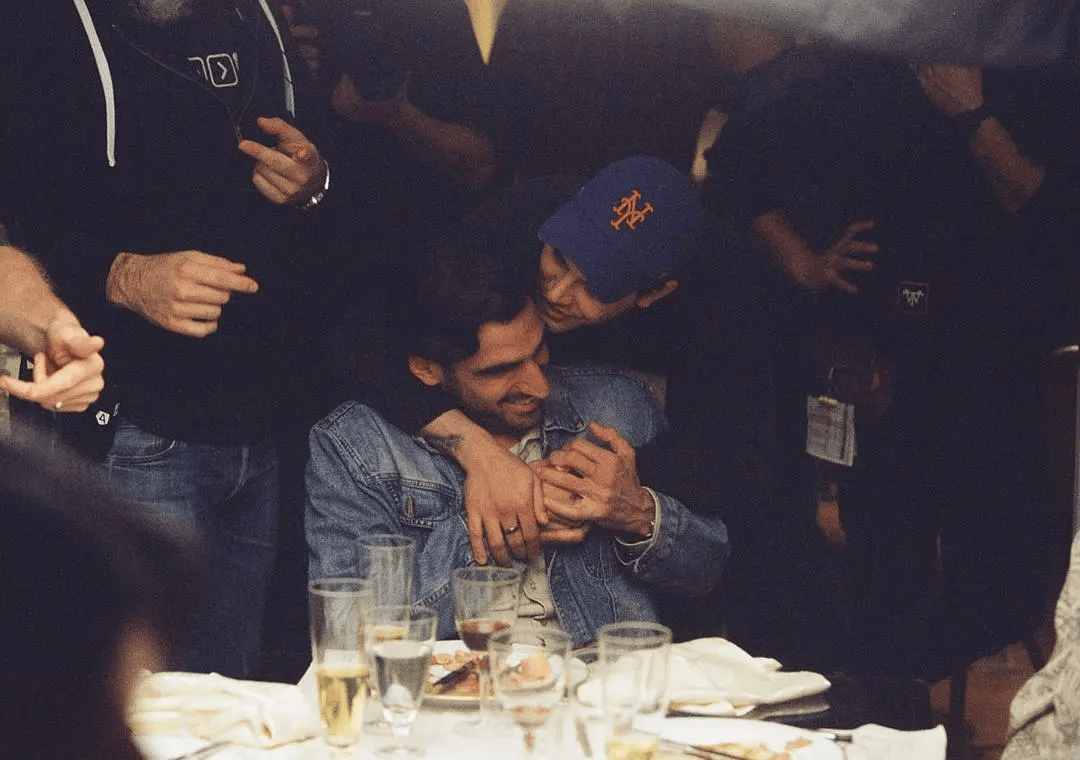

所以我制作了剧集《劳里尔·高德罗苏醒之夜》。

这是我一生中最伟大的拍摄经验,我为此感到自豪,我并不担心不能拍电影,只是拍电影对我来说在经济上已经很难实现了。

因为我拍不出比之前更好的电影,而我希望它们可以更好。

过去15年来,我一直把所有收入都重新投入到我的工作中。我从电影中从未赚过钱。我很幸运能成为LV的代言人,这样我才能买得起一栋房子,否则我还会住在以前的公寓里。但这所房子的抵押贷款已经用完,因为我不得不把整份薪水重新投入到《劳里尔·高德罗苏醒之夜》中,而且为了歌曲的额外授权和胶片拍摄还要支付额外的费用。

所以,在今年年初,当戛纳电影节主席福茂打电话邀请我担任“一种关注单元”评委会主席时,我觉得这是命中注定的,而且在时机非常巧。

这让我觉得能够借机修复和重启自己,并且让我重新接触到最重要的东西,那就是艺术。我一直对其他人的艺术很好奇,只是那时候对我来说,创作太痛苦了。

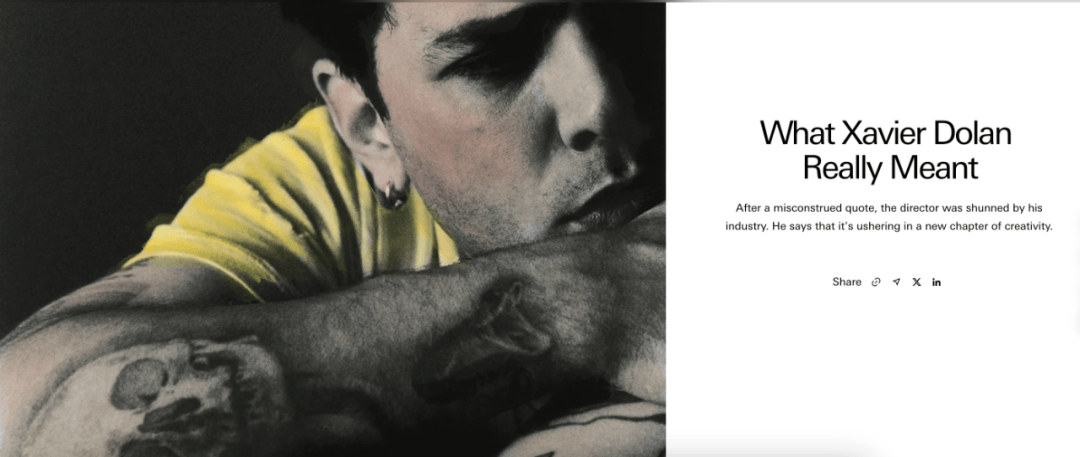

作为戛纳一种关注单元主席的多兰

当你在戛纳,和影迷们一起坐在黑暗中。

大家一起见证这一年中最优秀的一批电影作品,这时的感觉无与伦比,仿佛被恩宠一般。

这让你想要[再次拍电影]。

在去戛纳之前,我原本打算要做两个剧集的项目:

一个是HBO的项目,我将作为导演参与(并不是编剧),但最终并没有实现。另一是我全新原创的剧集,这个剧是我仍然非常想要拍的。

而从戛纳回来后,我意识到应该做一些自己能力范围内的事情,而不是只为了做一个大制作,而不得不面对失败。

从戛纳回家后,我迫切地想要在家门入口那里铺一块水磨石地板。我已经购置了一些破碎的石头、大理石等等。我如此迫切地需要做些什么,以至于一回家就拆掉了地板,然后把买的材料拼装起来,进行创作。

在这个时候,我开始重新考虑在疫情前搁置的一个项目。

那是一部设定在19世纪晚期法国的类型电影,但这是我目前能讲述的最个人化的故事。

原始素材是一个短篇小说,但其实80%都是完全虚构的。写作时,我非常兴奋,这是一个充满乐趣和幽默的作品,都是那些启蒙运动时期的人,那些文学家所讲的语言。

我还在画分镜,每个镜头已经画好了,我前几天甚至为了影片的服装去买了很多服装面料。

我希望可以在2025年夏季或秋季进行拍摄,这意味着它将于2026年上映。距离《马蒂亚斯与马克西姆》的拍摄已经过去八年了,那是我职业生涯的第一章。

拍了八年电影,然后又有八年不拍电影,我喜欢这种对称。

如今,我也偶尔会回看一下自己之前的作品。

在我的作品里,我看过最多的应该是《约翰·多诺万的死与生》或《马蒂亚斯与马克西姆》。我喜欢回顾我之前做过的事情,由之想起拍摄它们时的感受。当我看着它们时,记忆又重新浮现。

如今,我即将在明年秋天,在法国拍摄一部新的电影。同时,我一直希望可以为其他导演表演,但一直没有实现。

如今,一切都在同时发生,这感觉很好。

我感到非常开心。”