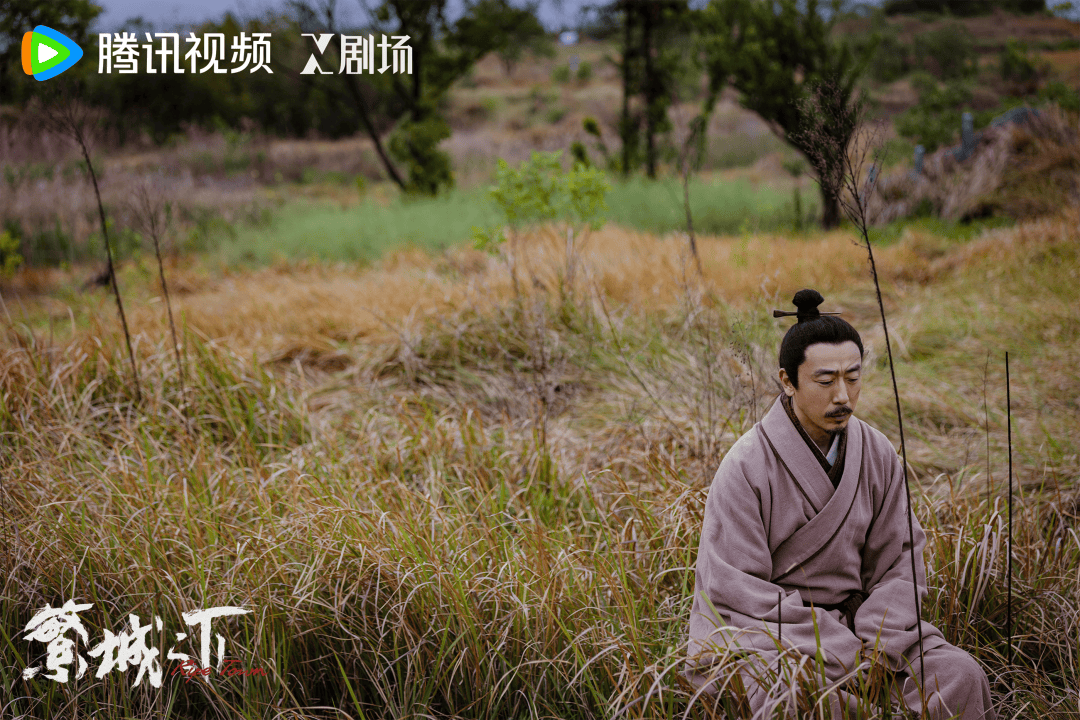

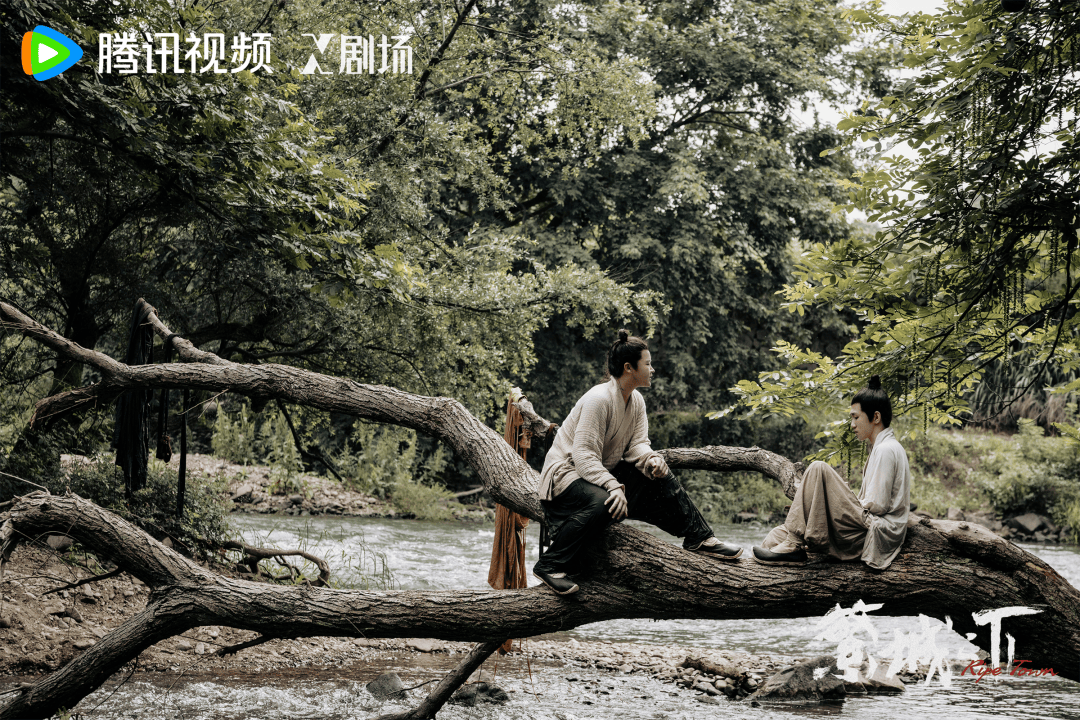

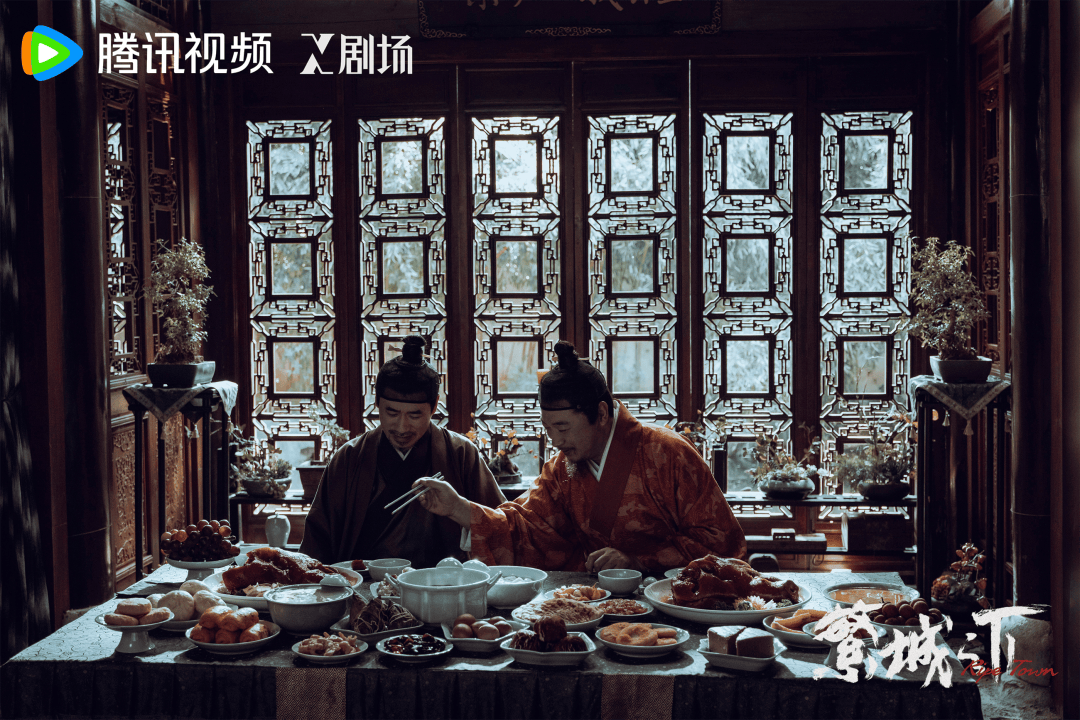

《繁城之下》导演王铮:创作者要找到自己观察世界的焦距

(本文为《繁城之下》编剧、导演王铮在第二届北京网络视听艺术大会上的演讲)

我是一个业余的编剧和导演。

这个“业余”不完全是因为我不是科班出身,更重要的是,我都不是从行业系统里成长起来的。

我从来没给别人写过剧本,也没进过别人的剧组。通常情况下,我跟别人说我是业余的,是想表示谦虚,告诉大家我还有很多东西要学习,但我从别人的眼神里发现,他们觉得我是在凡尔赛。

有一个词叫“DIY”,是指一个素人自己动手做一点有专业性、技术性的事儿。

我原来以为拍剧、写剧本是DIY,但后来发现不是,因为真正的“DIY”花的是自己的钱,而我花的都是别人的钱。

作为一个业余的编剧和导演,自学是重要的成长途径。拿写剧本来说,我买过很多教人写剧本的书,其中有一本,是所有编剧都看过的,罗伯特·麦基的《故事》。

这本书有很多版本,每个版本我都会买,因为关于书,我有一种幻觉,买到了就是学到了。

麦基曾经说过,每一个故事都是对世界的隐喻。

一开始,我以为麦基是在给创作者提要求,让你把故事讲成一个对世界的隐喻。

后来我发现不是这么回事,其实麦基是在告诉我们故事的本质:一个故事不管讲的是什么,不管讲成什么样,最终必然成为对世界的隐喻。

换一个说法,即使今天我怀着功利性讲一个故事,这里面充满了投机、迎合,完全没有一点真诚,就算是这样的故事,也会暴露我对世界的真实看法。

所以,我就有了一个推论:如果我眼睛里的世界是贫瘠的、庸俗的、肤浅的、无聊的,我讲出的故事也一定是贫瘠的、庸俗的、肤浅的、无聊的。

这个推论让我非常担心,我不是很确定我眼中的世界到底是什么样的。

于是我做了一个思想实验。假设每个人都通过镜头观察世界,比如像我这样一个普通中年男性,每天为了生计疲于奔命,蝇营狗苟,陷入很多世俗的烦恼中,会戴着什么样的镜头看世界呢?

我觉得会是GoPro。大家知道这是一种超广角镜头,有非常大的景深和视野。

戴上GoPro以后会怎样呢?

基本上,我早上一睁眼就会有海量的信息涌入我的视野,人、景物、事件、声音,嘈杂纷纭,让人头晕目眩。

这种情况下什么东西会吸引我的注意力呢?无非有两种。

一种是离我非常近的,因为它离我近,所以会占据比较大的视野,会吸引我的注意力。这个“近”,既是心理上的近,也是物理上的近。

它可以是我那块手机屏幕上的信息,比如,手机里突然来了一个短信,我点开一看,是信用卡账单。

还有伴侣哀怨的眼神,老板阴晴不定的脸,包括洗澡时低头看自己日渐发福的肚子。

这就是吸引我们注意力的其中一种。

还有一种是非常戏剧化的东西。比如哪儿撞车了、着火了、打架了。因为生活过于贫瘠无聊,所以,戏剧化的东西都很容易吸引到我的注意力。

这样,我就会得到一个非常悲观的结论。我只讲两种故事,一种非常庸俗,一种非常狗血。这让我很绝望。

所以我开始思考另一个问题:这个镜头能不能换,我是不是生来如此,我是不是天生就戴着一个GoPro?

所以我开始回忆童年,我意识到我不是生来就戴着一个GoPro。小朋友个子那么小,没有那么远、那么广的视野,他离大地很近,对世界充满好奇,会关注很细微的东西,很仔细地去观察。

所以,小孩子戴的是微距镜头。

我们可以想象一个情景,相信每个男孩子都会有一块暑假的草地。某一天,你找不到自己的小伙伴,只能一个人玩了。在那块草地上,你可以自己兴致勃勃地玩上半天,你可以拔野草、捉虫子。突然,你看到了一只癞蛤蟆,你会用树枝敲打它,想让它鼓起来。

如果你能捡到一个蝉蜕,那感觉就像捡到一个珠宝一样,它非常精美,又非常脆弱,但因为鼓起来的复眼和巨大的挖掘肢,它看起来非常凶猛。

它对当时的我来说,是一个小小的奇迹,如果用我们影视的术语来说,那就是影视奇观。找回微距镜头以后,这个世界上就有很多奇观,也许可以说,这个世界奇观遍布,只不过有些奇观非常微观。

前些日子我的公司搬家了,搬到一个园区里,那里有很多高大的杨树,我在其中一棵树上又捡到一个蝉蜕,拿在手里看了很久。

其实,现在我对蝉蜕已经司空见惯了,没有好奇心了,我甚至能够说出它的品种,根据它复眼的位置和体型大小看,它应该是一只蒙古寒蝉。

那为什么我还要把它拿在手里看这么久呢?就是因为我,一个普通的中年男性戴着GoPro,当我在凝视一个蝉蜕的时候,我在凝视什么呢?

我觉得我在凝视回忆。

这个环节我们讨论的是一个多元化的主题。我是一个业余的编剧和导演,所以,我也很难从一个专业的、行业的角度去探讨,只能从自己的角度去探讨。

这个世界上有各种各样的镜头,各种各样的焦段,各种各样的成像效果。创作者的多元化是什么?就是我们要找到自己的镜头,找到自己和世界的焦距。

【演讲/王铮 整理/云看天】

The End

点击“阅读原文”查看更多历史消息

↓↓↓