国内音乐节“遍地开花”,乐迷为何不买单?

提前一天抵达火车站,第二天坐城际高铁到郊区终点站,陈聪聪打车接近40分钟才看到“泡泡岛音乐与艺术节”的指示牌。交通管制之下,顶着五一假期的烈日再走近2公里才抵达检票口,热爱的摇滚乐还没响起,陈聪聪已经筋疲力尽。

终于,贝斯、吉他、架子鼓,声浪在草坪上翻涌。舞台下,几万人摩肩接踵。一段陈聪聪发在社交平台上的短视频记录了他将双臂高举过头顶挥舞、声嘶力竭呐喊的场面,附文是:“有种活了过来的感觉”。

只有陈聪聪自己知道,这场音乐节的另一面,是无数个在人潮流动中差点摔倒的危险时刻,是场内令人瞠目结舌的高价食物,是在喉咙冒烟时排队2个小时才能买到的瓶装水。“真是花钱买罪受,但没办法,我喜欢。”陈聪聪苦笑道。

一场音乐节的号召力有多大?从2019年起,自媒体博主小扯已经参与了不下50场这样的音乐狂欢。他曾为了喜欢的乐队飞行几千公里,第二天接着从南方飞到北方,参加另一场音乐节。今年,他感到疲惫,并坦言自己已对音乐节褪去狂热。

但音乐节市场仍在借文娱行业复苏的势能飞速膨胀,并呈现出“遍地开花”的态势。音娱行业专业机构小鹿角智库发布的《2020-2024年中国音乐节市场发展研究报告》显示,2011年全国音乐节的数量为69场,发展到2017年为269场,2023年除去延期或取消的音乐节,实际落地的音乐节数量竟高达560场,创下了音乐节市场有史以来的最高纪录。据统计,仅今年五一假期,国内落地的音乐节就有23场之多,其中不乏投资超三千万元的超级音乐节。

然而,乐迷对音乐节的吐槽却从未停歇。从昂贵的票价到混乱的现场秩序,从同质化的阵容到无来由的取消。一场大型活动应该怎样对乐迷负责?一场好的音乐节又是什么样的?政府、主办方、乐迷……音乐节勾连的不同主体之间有着各自的考量和顾虑。

2024年的音乐节市场,究竟在经历些什么?

变味

乐迷何俊杰发誓,今年再也不去音乐节了。

对他来说,音乐节最直观的变化就是票价贵了。2017年他读大学时,上海简单生活节预售票的价格仅为230元。如今,一场音乐节票价动辄五六百元,即便他已工作,也会多犹豫几秒。

去一场音乐节越来越“折腾”了。浙江光芒文化传媒合伙人徐侃观察到,几年前,音乐节的主办场地选址大多是在一线城市的中心区域。现在,越来越多的音乐节举办地在一些交通不方便的地区,出现了大量山区音乐节、郊县音乐节,还有用房地产商的烂尾楼盘来办音乐节的。

“往往是被阵容吸引,买票后才发现,场地是一个从来没听说过的小县城,平时根本不会考虑把它作为你的目的地。”正在读大学的乐迷陈聪聪告诉记者,为了奔赴一场音乐节,他往往需要辗转高铁、大巴、地铁等多种交通方式。

水涨船高的票价和偏僻目的地产生的交通费,让看一场音乐节变成了奢侈的事。而近期在参与了两场期待已久的音乐节之后,何俊杰发现,这场耗费巨大成本的奔赴并没有给他带来想象中的释放,音乐节现场频发的冲突和各种服务的缺位让他无法像当年那样“纯粹去放松、去享受”。许多主办方甚至被“骂”上了热搜。

2024年“天津泡泡岛音乐与艺术节”演出现场。受访者供图

5月,在某地举办的音乐节第一天演出结束之后,陈聪聪随着人流走出演出场地与朋友汇合,准备打车回到住处。结果,由于大量人潮涌出,演出场地外交通拥堵,手机也接收不到信号,他与朋友步行近一小时才走出交通管制区和拥堵路段。好不容易打到出租车,拖着疲惫的身体辗转回到酒店,已经是凌晨。“当时真的身心俱疲,后面的演出虽然买到了票,也没有力气去了。”

小扯告诉记者,音乐节的进场和散场环节最容易出现问题。他去年参加的某地斑马音乐节,散场接驳车的准备明显不充足,在等待几个小时后,一群乐迷强行拦停了一辆空的接驳车到了地铁站,几百号人同时在地铁站打车。看着打车软件上显示的漫长等待时间,小扯最后只能选择放弃,前往附近的网吧过夜。

小扯在社交平台上发布的帖子。受访者供图

社交媒体上对音乐节的吐槽愈演愈烈,主要集中在交通不便利、场地接驳车安排不足、场内消费高等方面。何俊杰在音乐节现场曾目睹多次乐迷和主办方之间发生冲突:主办方出于安全考虑设置的铁马被乐迷视作“阻碍”,发生乐迷跨栏、冲卡等疯狂举动,由于现场调度问题,所有演出提前20分钟,乐迷在台下挥拳高喊“退票”……

今年五一,浙江某地音乐节,内场有大片空地,安保不允许乐迷进入,有乐迷冲卡。受访者供图

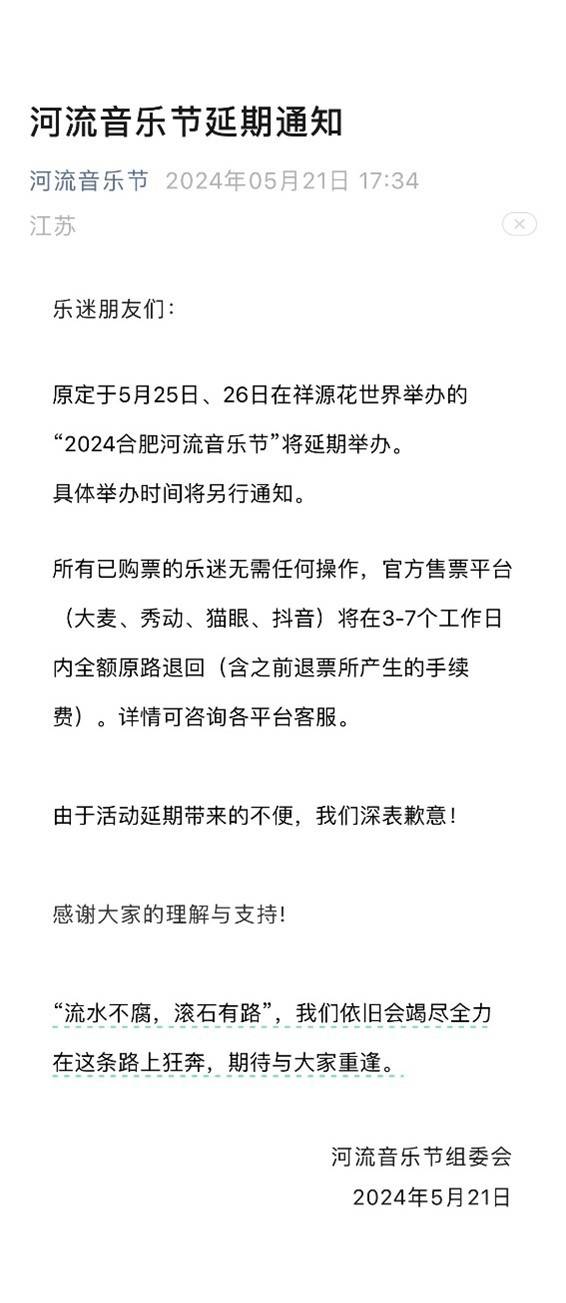

音乐节在以井喷的态势增加,但另一端,因为各种原因取消或延期的音乐节也数量惊人。陈聪聪盼望已久的河流音乐节原定于5月25日举行,却在开演不足一周时宣布延期举办。在为这场音乐节成立的微信群里,陈聪聪看到不少已经订好车票和住宿的乐迷,不得不支付退改费用,并表示难以理解。

迷笛音乐节总导演、迷笛集团副总裁魏健透露,原定于4月12日、5月2日分别在台州飞龙湖、福建武夷山举办的两场迷笛音乐节接连宣布取消,其原因就是一份突然下达的文件禁止露营,而当地无法为近2万乐迷提供住宿。

业内人士告诉记者,更多取消的音乐节背后的“不可抗力”,实际上是预售票房不佳的遮羞布。自2023年初飞速增温,演艺市场历经一年的疯狂运转,乐迷开始回归理性,票价、阵容、场地、体验,任何一方面都可能成为乐迷选择不去音乐节的原因。

2024年4月-5月,多场广受乐迷关注的音乐节宣布延期或取消。

“大家不享受音乐本身了,而是去‘见明星’,如果所有人都是这样,就会特别疲惫。”何俊杰偶尔还会想起四年前他参加温州楠溪江音乐节时的情形:晚上,他和朋友搭帐篷睡在主舞台旁边,和乐迷们一起聊天,烤火烤肉。到了0点,烟花在空中绽放,“都是很松弛,很free的状态。”

何俊杰感慨,这样的音乐节可能再也不会有了。

跨年的楠溪江音乐节,夜空中放着烟花,受访者供图

不好做的生意

当音乐节的举办场地已不再是交通便利之处,想让乐迷不远万里,只能邀请带票能力强的“头部艺人”,艺人的价格水涨船高,成为音乐节这门生意最大的支出。业内人士表示,一场成本为1000万元的音乐节项目,艺人费用大约占了70%及以上。

氧气音乐节是浙江广电的品牌项目,徐侃在2014年加入氧气音乐节项目。他清晰地记得,当时邀请一位压轴艺人的开销在50万元到60万元左右,这已经是艺人价格的“天花板”。2019年左右,艺人价格已有上涨的态势,像张震岳等老牌艺人的单场音乐节演出已经能达到100万元以上的价格。

最近几个月举办的音乐节,徐侃从艺人统筹那里拿到的价格已上涨至单个艺人数百万元,“内地某相声艺人是200万元,内地流量歌手汪某就要360万元”。徐侃透露,目前市场中价格在500万元以上的艺人已经达到了27名之多。

近年来,在多档综艺节目的助推下,一部分曾经属于“地下”的乐队走到了聚光灯下,原本小众的艺人也开始积累起一批粉丝。这些粉丝都是音乐节票房的“目标群体”,也成就了艺人的“身价”。据曾参与制作浙江某一线城市著名品牌音乐节的业内人士周煜明计算,2018年500万元的艺人阵容,放到今年,则需要1000万元以上。

前段时间,国内某地文旅集团想要举办一场音乐节:2天,需十几组艺人演出,预算为100万元,涵盖灯光设备、音响设备、舞美等。主办方找到徐侃承接项目。“100万元能请到的都是国内五万元到八万元左右的乐队,乐迷都没听说过这些乐队,不会有人愿意为这场音乐节买票。”徐侃表示,目前一个音乐节项目外包给演出公司,市场行情是连舞台带艺人300万元起包,很少有公司会承接低于300万元的项目,“要么加预算,要么减少心理预期,最后很多项目都是匆匆妥协的产物。”

长期从事音乐行业的白浩然出身于行业内头部公司,曾经做过乐队经纪人,如今有一支自己的小团队。他坦言,要请他们这样的“专业团队”下场操办一场音乐节价格不菲。各地出于各种因素旺盛生长的需求,驱动像婚庆公司、少儿培训机构及广告公司一类的并不专业的公司挤进音乐节产业,试图在这门生意里“分一杯羹”。

在成本有限的情况下,为确保盈利,主办方不得不在舞美、音响、灯光等其他方面“能省则省”。艺人演唱时话筒不出声、LED背景不发光、声画不同步等情况屡见不鲜。今年4月,何俊杰参加了浙江的一场音乐节,他站在两个主舞台之间的大屏幕看窦靖童的演出,屏幕只出现画面,并没有声音,“声音是从她所在的舞台传来的”。

艺人的演出价格贵了,音乐节的制作成本上涨了,主办方想要盈利,除了上调票价,只有多卖票。然而,人数又受制于场地。场地审批一般由举办地公安部门负责。因此在业内人士看来,最终能批准多少人,一定程度上决定了一场音乐节是否能盈利。

周煜明做过一个测算,今年音乐节市场的“荣枯线”是1万8千人,如果报批结果能达到这个人数,一场音乐节才有可能扭亏为盈。

“如果一场音乐节的门票售价300元,公安部门批准人数为3万人,想要回本,需要卖掉75%的门票。但如果只批了2万人,同样预算下,门票价格要上涨至大约500元一张,且要全部卖完,才能回本。”徐侃说。

有些音乐节主办方在亏损的压力下,会无视报批的人数,超售门票。今年清明假期期间,在浙江某地青年音乐节,现场之拥挤就让不少乐迷质疑场地内人数远超官方声称的3万人。据乐迷反馈,从入口到舞台的接驳车因为现场人数众多而等待时间长达2小时。业内人士表示,音乐节超售门票是行业内“心照不宣”的常态,若超售人数不多,公安部门不会太过追究。

为了找到一块更便宜、能容纳下更多乐迷的场地,许多主办方把音乐节搬到边陲小城或偏远乡镇。

今年5月中旬,某音乐节把演出地点从原定的市中心某公园,搬到了12公里外的一座“本地人根本不去”的音乐公园。这场原计划举行三天、艺人阵容网罗中外乐队的音乐节,在开演前夕却宣布将调整为两天,只保留极少在国内演出的外国乐队,并以低价重新开票发售。这一几乎注定亏损的动作,引发圈内不小的关注。

据知情人士透露,这场演出临阵调整的真实原因是,“原来的阵容票卖得太差了,只能及时止损。”该音乐节相关负责人坦言,这场演出的主办方亏损达到700多万元。他感叹:“2024年我觉得注定是音乐节一地鸡毛的一年。”

白浩然深耕音乐现场演出领域多年,曾是国内多个知名音乐节的舞台导演。他认为,音乐节从票价、艺人价格,到门票、服务……“一切都环环相扣”,但现在这个产品被市场给带偏了,“跑太快了,所有人都措手不及。”

又爱又恨

“今年音乐节的整体投资已经到了一个很夸张的状态了”,王宏曾参与执行或主办过超60场大大小小的音乐节,这是他对今年音乐节市场的总结。

在王宏看来,音乐节是一个很好的商业模型,投资时间短,最长也不过半年,但收益却很高,一般情况下能有20%-30%的利润。因此,即便市场正在从蓝海变成红海,依然有不少投资方愿意入局,试图分一杯羹。王宏观察到,疫情期间的音乐节总体投入大约在300万元到600万元,到了去年下半年,基本上都是1000万元以上的音乐节,“能进入大众视野的都是超过1600万元的”。而今年,2000万元以上的音乐节比比皆是。

地方政府愿意入局音乐节同样也是因为回报周期短,成本相对低,性价比高,不容易“翻车”。受到疫情开放后文旅热的影响,各个地方政府希望通过举办音乐节来提振经济,并给予一定的补贴。包括广东、山东、海南、广西、河南等多地都曾发布政策表示,举办包括演唱会、音乐节等在内的文化活动给予一次性补贴,低则几十万元,高达上百万元。

在地方提升文旅刚需的影响下,据小鹿角智库统计,去年由地方政府、文旅集团和城投公司投资、主导引入、部分出资落地的音乐节超过百场。

2023年,天津泡泡岛岛音乐节现场。受访者供图

不过,常年与全国各地政府文旅部门打交道的徐侃发现,部分地方政府似乎太着急了。特别怕犯错,也怕人不来,有些景点都没有修好,就做音乐节,“就像房地产商还没有开盘,就做预售”。

地方政府对一场音乐节的影响到底有多大?多数主办方认为,他们的态度起到了决定性的作用。政策看似利好,却也会因不同职能部门诉求不同而“打架”。何俊杰参加了今年五一的杭州梦想未来闪千手音乐节,知情人士透露,余杭区政府给了160万元的补贴,但前提条件是人数要达到两万人。但因去年当地一场音乐节出现了乐迷冲坡护栏、黄牛倒票等现象,最后公安部门只审批了15000人,导致最后的补贴也没有发放。

一方面是由于发展文旅、加大城市形象宣传而极力追捧,另一方面则是出于安全等因素考虑而谨小慎微。

今年的福州草莓音乐节,铁马离舞台有二三十米远,乐迷吐槽,“这还看什么演出?”据知情人士透露,原本设计是的距离是五六米,但演出当天是强对流天气,政府担心舞台塌下来,要求主办方把铁马往后移了20米。主办方能理解政府出于安全考虑的谨慎,乐迷却难以认识到大型活动对当地政府造成的各方压力。

2024年5月18日,浙江诸暨“西施音乐节”,乐迷燃放冷焰火,现场警察维持秩序。受访者供图

王宏记得,曾经主办的一场音乐节,最初制定的方案是交警从距离停车场200米处开始对自驾前来的乐迷进行交通疏导,但有关领导提出要从2公里处就开始疏导。这意味着现场需要800名交警和2000个拦路的滚筒,交警餐标是50元两餐,滚筒租赁和现场布置都需要额外花钱,“政府部门一提出意见,几万元就要没了”。王宏能做的只有与政府部门反复协商,将2公里缩短至一公里或者800米。

在音乐节主办方看来,他们背后的政府像一个忧虑过度的“家长”。“路灯,万一有人爬上去怎么办?那周围要不要放围挡?挨着杆子放围挡,那爬杆子不就更方便了吗?”

政府部门对主办方的监督和管理,王宏表示理解,毕竟各自的立场不同。但有时,他们也能感受到政府工作人员对音乐节的过度干预。

有主办方表示,曾有基层政府内的某位科长或某个副科长,向主办方“好心”建议,“领导喜欢动力火车,是不是能请到他们?”

在主办方眼里,这似乎显得有点荒谬,政府人员并不了解目前哪些艺人的带票能力强;但也有主办方会考虑,“是不是在给我下任务?如果请了对方要的明星,是不是能在某个方面‘开绿灯’?”

徐侃告诉记者,他在担任音乐节主办方时,面对乐迷的吐槽和质疑,政府总是追问:“我们也想办好一场音乐节,但不知道问题出在哪儿了?”

“音乐节的很多问题,反映了对大型活动管理的滞后性,现在也没有特别完整的可参照的管理办法。规定了百分之六七十,除此之外看的是‘人治’。”王宏告诉记者,“就场地报批的尺度而言,各地的公安部门解读不一。在东北,1平方米报批1人,但是在武汉、成都等地,1.5平方米才报批1人。”

殷切的期望

2000年,国内的第一个原创音乐节“迷笛音乐节”,在新千年的第一个五一节前夕于北京迷笛音乐学校大礼堂举行。乐队全部免费演出,每天的观众上千人,学校琴房被临时征用为啤酒供应处,礼堂里24台音响组成巨大的音墙,礼堂的落地窗被撤走,几百人在迷笛学校的广场上享受日光浴。

这场本来只由迷笛学校新老学员组成的乐队参与的学校汇报演出,聚集了一批热爱音乐的年轻人。当年籍籍无名的乐队,有的如今已经成为了圈内响亮而耀眼的名字,迷笛音乐节也因此从北京那座红砖平房内走出去,成为许多乐迷眼中的摇滚乌托邦。

2000年第一届迷笛音乐节在北京迷笛音乐学校大礼堂举行,痛苦的信仰乐队登台演出。 受访者供图

如今,“新面孔”们却鲜少有机会登上音乐节舞台。一份又一份堪称“豪华”的音乐节名单不断刺激着乐迷的神经,在这场音乐节“内卷”中,主办方们要想拿到获胜的筹码,就必须堆砌出另一份更加豪华的乐队名单,因此,即使“头部艺人”被炒出了“天价”,却也往往邀约不断。

周煜明正在为9月要举办的一场音乐节挑选艺人,“实在选不出来,他们都走过很多场了,乐迷也会审美疲劳”。那些在音乐节上出现的“常客”,被乐迷们称之为“劳模乐队”,网络上,乐迷甚至戏谑地表示,“(他们)不是参加音乐节,而是在巡演”。

这样的现象让迷笛音乐节总导演、迷笛集团副总裁魏健十分担忧。他介绍,为了发掘年轻有实力的乐队加入迷笛音乐节,迷笛团队每周末都会在全国的livehouse里看一些小乐队的演出,“市场没有给优秀的年轻乐队机会和收入,而头部乐队也会被过度消耗,这对行业来说不是良性的发展,市场最终会断代萎缩”。

徐侃解释,在音乐行业中,头部乐队迭代的速度很快,“如果一支乐队在五一期间的演出费用能达到80万元到120万元,这个价格能持续的周期可能只有三年”。为了跑赢身价回落的曲线,如今,有些乐队在最出名的时期搁置创作,出现接连“赶场”的现象并不足为奇。在他看来,这个问题出在国内许多乐队经纪公司对艺人的职业生涯并没有一个长期、明晰的规划。

去年,白浩然受邀为湖南某企业投资的商业音乐节做舞台指导,这场总预算达到百万元级别的音乐节,请到朴树、赵雷等知名艺人压轴,投入并不算小。但是,白浩然观察到,在场负责舞台结构搭建的供应商并不只有一家,多家当地企业的材料拼凑在一起。“我们的工作帐篷,一面是红色的,一面是白色的。我询问负责人,能不能换成统一的黑色?得到的回复是他们是一家做‘红白事’的公司,只有这两个颜色的帐篷。”

鱼龙混杂的音乐节行业已经和十年之前已经发生了巨大的变化。据徐侃回忆,2010年,他刚入行做音乐节的时候,“仅仅是场地图纸就是整整一本,包含了舞台设计(声场、共鸣场等),确保在不同角落听到的声音都是舒适的,点阵音响分布图,灯光怎么打,所有的东西都是科学专业的。”

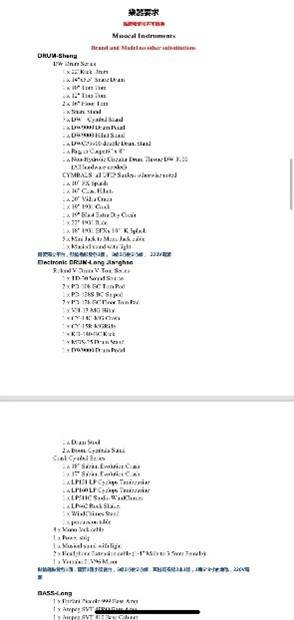

国内某一线知名民谣歌手现场演出的手册,对设备的要求十分高。受访者供图

伴随中国本土音乐节市场成长起来的迷笛音乐节走过24年,见证了许多经验从无到有的诞生。“英国曾在一场足球比赛中发生过踩踏事件,所以当地对于大型活动的人群安全管理制定了一本细则,”魏健告诉记者,“一位担任迷笛音乐节多年的志愿者,有心地把这本书翻译出来。早年我们和政府及公安合作,都会把这本书推荐给公安。”

“我殷切地希望音乐行业能有变化。”白浩然强调,“它必然需要长时间、反复的打磨。几千个日夜的前期工作才能搞定一个几千人流量的音乐节,才能搞定一个真正让大家满意的音乐节。”

如今,白浩然的手腕上依然戴着一根早已褪色的手环,这是2013年他参加上海长江迷笛音乐节的纪念品。当年,白浩然还是一名大学生,这是他心目中最好的一场音乐节。他清晰地记得,当天下着特别大的雨,草地上泥点飞溅,但乐迷们仍然沉浸在一场节日带来的自在的氛围。

音乐节流行了起来,但最初跟着音乐节产业成长起来的那批人已经不再年轻了。在商业逻辑的倾轧下,音乐节也不再是地下乐队的主场,成名的歌手、演员甚至综艺明星都有可能成为一场音乐节吸引年轻人的“流量密码”。

“音乐节正在走向多样化。”作为乐迷,白浩然对这种变化并不感到悲观,“没有一场完美的音乐节。只要音乐节还没死,总会有人去玩”,作为执行人员,他期望所有人在音乐节现场都能得到快乐、幸福和释放,“音乐节,它首先是个‘节’”。

2023年4月,山东烟台“黄渤海迷笛音乐节”现场。受访者供图(李乐为 摄)

什么样的音乐节才是好的音乐节?迷笛有自己坚持的东西。“迷笛肯定是由我们和热爱迷笛的乐迷们一起来定义的。”魏健在谈到迷笛音乐节未来的发展时说道,“我们的团队会用他们对于音乐的热爱、对于项目的热爱去设计产品,至于最终能不能赢得市场,乐迷可以用脚投票。”

(因采访对象要求,文中陈聪聪、何俊杰、周煜明、王宏为化名)